专访导演徐浩峰 | 从心所欲,无惧等待

2022-09-19

徐浩峰导演是个习惯等待的人,他曾在某档访谈节目中对采访者说:“活着就是慢慢等,你能等出一些很好的东西来”。他接受采访时说话语速不快,音调不高,但是节奏平稳,语气笃定。他认为只有“自己给自己定规矩”,然后“从心所欲而不逾矩”,才能在创作中获得自由。

在本次采访中,徐浩峰笑言电影导演是一个非常“浪费时间”的职业,要等投资、等演员、等后期做完、等过审,需要一直待在幕后坐看重围,同时还要操心着剧组大大小小的事情。为了填充等待的时间,徐浩峰开始自己创作小说和影评集。

徐浩峰导演

如果说导演的等待是被动的,那么作家的等待就是主动的。有时候一篇文章写好了放两个礼拜,作者才会真正看清楚哪里需要做出修改。

今年徐浩峰在年届半百之际带来了全新影评集《光幻中的论语》。这本书的问世同样也是“等”出来的,如果没有徐导近半个世纪的人生体验和阅读积累,这本书不会是如今的面貌。

《光幻中的论语》不单单有电影理论,徐浩峰还把儒家心学、北京风物、近代思潮、传统规矩、西方哲学和他自己的人生经验进行了融合与重构。正如他在本书的序中所言,他在写作时“已不知是要探讨电影,还是探讨我本身”。

徐浩峰再次化身笔名“徐皓峰”创作了新书

《光幻中的论语》的副标题是“十七年电影的导演逻辑”。1949-1966年间的“十七年电影”不仅是中国电影史上一段特殊的历史时期,也有徐浩峰的童年记忆。在当今时代重看当年电影,他需要努力摆脱童年观看时深深刻进大脑的第一印象。

比如徐浩峰在书中写《小兵张嘎》中出现了不属于中式传统的“法式挤眼”;《革命家庭》中父亲革命归来,先跟几个孩子嬉笑,最后跟妻子在独立空间表露感情,体现了传统的家礼;《林家铺子》用“巴尔扎克”式的现实主义笔触,通过拍摄“林家铺子”的倒闭过程,折射出时局已积重难返。

电影《革命家庭》剧照(1961)

从以上罗列出的种种细节,已经能看出徐浩峰经过多年人生阅历与学养的渗透,再看当年看过的电影已经拥有了完全不同的视角。

徐浩峰认为,“十七年电影”中的最大的特点是“红色电影里的传统世界”。从题材来看,“十七年电影”大多是红色题材,但是此类电影大部分的故事又发生在革命成功之前,所以它记录下大量解放前传统生活的痕迹,能让后世知道那个年代人们的精神面貌是什么样子的,具有很高的文献价值。

另外,徐浩峰在书中提到最多次的导演水华(曾执导《林家铺子》《烈火中永生》《革命家庭》)那一代拍摄电影时,不是像如今的电影在两三个月里集中拍摄,而是一拍就是一两年。这种创作方式是极其珍贵的,能够让创作者慢慢做出自己想要的东西。

水华导演(左)在片场讲戏

徐导印象中最后一位拍电影拍个两年以上的导演还要追溯到当年内地与香港合拍的《少林寺》(1982)。由此他回忆道,“我合作过的演员于承惠,他是38岁进的《少林寺》剧组,出来时已经过了40岁。”

这种创作方法当时在大洋彼岸的法国也有对应。

上世纪50-60年代的法国新浪潮电影导演,极力推崇颠覆以往的剧作结构,消解电影”讲故事、表达意图“的基础功能,他们认为呈现从现实里摘取视觉现象比叙事更重要,所以他们拍电影成本很低,断断续续拍两到三年也是家常便饭。这种艺术电影的创作方式也一直延续至今。

如上文所述的东西方精神层面的共振与交融,也是《光幻中的论语》书写的重点。

徐浩峰在《光幻中的论语》中谈到,东西方在信仰上于公元前一千多年彻底走向相反的方向:一边是摩西带领犹太人走出埃及,从此西方与上帝深度绑定;一边是周公带人来到洛阳,礼乐治国,从此东方与神脱离。只是近代西方人文主义和存在主义抬头,让东西方文化找到了交流的基点。

从陀思妥耶夫斯基、尼采到萨特,西方一百多年存在主义哲学传统也在深刻地影响着电影。在上世纪电影大师辈出的年代里,“怀疑上帝的存在”是伯格曼、塔可夫斯基等导演的创作母题,而从个人主观思维出发构建剧本则是安东尼奥尼的拿手好戏。他们的共同点都是“脱离了上帝之后,人们该怎么看这个世界?”

伯格曼执导的《犹在镜中》(1961)

探讨上帝是否沉默

上帝的有无,正是西方古典主义与现代主义的区别。艺术电影大师们“杀死上帝”,西方电影的内核开始与东方产生了某些共振。

徐浩峰认为西方的哲学有一套专用术语,如果要谈哲学必须要达到这个门槛。既然有了“门槛”的存在,那必然会与大众脱节。但与之相悖的是,电影是最通俗的文艺形式,如果在电影中直白地探讨哲学概念,那势必会影响影片的传播广度。

东方则走了另外一条路。

唐朝时僧人辩经,都会在寺庙开“无遮大会”,所谓无遮就是没有遮挡、谁都不拦,任何身份的人都可以进来听,正合了佛教“广结善缘”的意味。但是那时知识分子阶层的讨论,还不向民众公开。

后来发展到两宋,通过张载、陆九渊等文人的努力,书院的阶层壁垒也被打破。想来书院、孔庙听知识分子讨论问题的人,只要身上有干净衣服,脚底有鞋,头上有帽子,就能进来听,听不懂甚至还可以发言提问。

宋代的书院文化,让形而上的哲学概念相比于西方更加利于大众接受。徐浩峰直言,所谓心学,就是口语化了的哲学概念,他用它去解读电影更便利,也更接近东西方电影精神内核的交点。

徐浩峰认为,中国与西方最早完成精神共振的是通过巴尔扎克和托尔斯泰的批判现实主义,且一直影响至今。

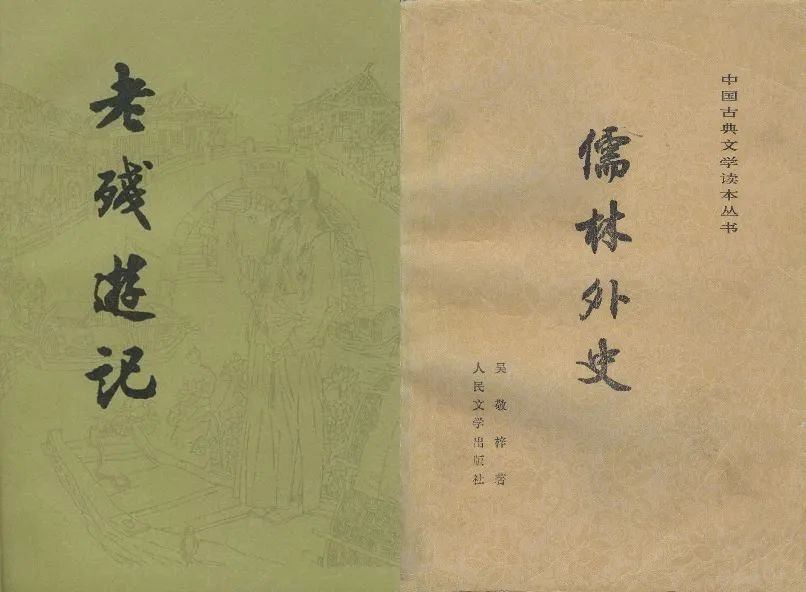

晚清时期,全国最受欢迎的是《儒林外史》《老残游记》这等社会揭露小说,此类小说对清朝官场的腐朽做了无情的讽刺与批判。所以当法国现实主义作家巴尔扎克由傅雷先生大量翻译进来之前,中国通俗文学已经有了批判现实主义的土壤。

正是有了这个前提,巴尔扎克真正登陆中国之后,才会立刻成为全社会的热门读物。

巴尔扎克早年经商失败,债台高筑,债主上门催账是家常便饭,为了尽快摆脱窘境,他决定通过写作赚钱还债。初涉文学的巴尔扎克在欧洲并没有引起广泛讨论,当时西方评论界认为巴尔扎克“学艺不精”,不论文笔还是编织故事的能力都不属上乘,小说读来十分枯燥。

不过这种情况在东方发生了逆转,中国读书人认为巴尔扎克写作的分寸正好,读来过瘾。“文笔不好”在这里也不是大问题,因为比起精美的语言,中国人更关注现实的呈现。可能因为巴尔扎克的作品风格与《老残游记》《儒林外史》相近,所以他天然地“参与”进了中国批判现实主义的发展历程。

另一位深受中国读者喜爱的西方作家便是托尔斯泰, 他卷轶浩繁的历史巨著《战争与和平》从俄国的高层到底层巨细无靡的描写,形成了一幅精致具体俄国社会风情画。无论将军士兵还是贩夫走卒,都在本书中兼容并蓄,为后世研究19世纪的俄国提供了一个完美样本。

《战争与和平》1966年电影版

托尔斯泰在写长篇小说的时候,会同时做几个与长篇无关的中短篇小说。他要通过这种训练搞清楚一个人物或者是一个特殊的社会场景,从而更好地补充长篇的写作。

中国古典名著中也多是相同的写法,比如《水浒传》会在前半部描写各位好汉的独立故事,到后半部则让他们百川汇海,共聚梁山,完成一个互相关联的大叙事。《水浒传》的开篇和结尾分别是高俅和宋徽宗,作者如此设计除了要表达封建社会“乱自上作”的主旨外,也把广度从江湖之远重新推到庙堂之高,让全书的格局和广度更上一个台阶。

就这样,托尔斯泰与中国古典名著有了深入的精神交流。

徐浩峰认为,如今华语影坛综合了“巴尔扎克-托尔斯泰”式的文学传承和“十七年电影传统”的电影导演已然不多,王家卫便是其中之一。他回忆起参与王家卫导演的《一代宗师》编剧工作时,还对他的工作方法记忆犹新。

电影《一代宗师》剧照

“他在写作剧本之前会做非常周密的现实主义素材积累。那时候我去他那边,发现素材多的不得了,你随便说出他电影里的一个元素。他就能从屋子里边拿出来十几本书,所以说他还是批判现实主义调查报告的写作方式。”

“到了做剧本的时候,他对故事线的起承转合完全不感兴趣,让我和邹静之老师不要编一个完整的大故事,而是通过采访仍在世的民国武林人士及其后人,得到一个或多个点,然后一个点一个点的去写,这就很像托尔斯泰式的批判现实主义长篇小说的创作方法。”

谈到王家卫“拍片周期长”,徐浩峰也直言颇有“十七年电影”和欧洲艺术电影的拍摄特点,不过在当今时代,拥有这种特质的导演已属罕见。不过他随后说道,“能有这样的特例,说明中国文化还是有容量的”。

第33届香港电影金像奖,徐浩峰与王家卫上台领奖

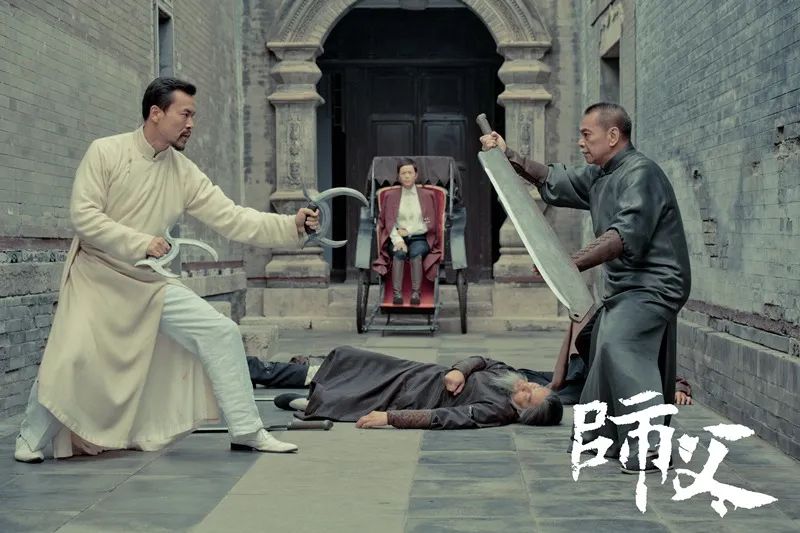

徐浩峰对自己的电影有着十足的掌控力,从《倭寇的踪迹》《箭士柳白猿》到《师父》以及其他待映新作,他除了自编自导,还亲身上阵担任武术指导,完全继承了“作者电影”的形与神。同时,没有功夫底子的演员如何从头开始训练,也是摆在他面前的一个问题。

演员通告时间紧,不可能长时间训练,像王家卫拍《一代宗师》几年如一日地慢慢调梁朝伟、章子怡、张震的武术动作对其他导演来说是非常奢侈的一件事。

徐浩峰只要求演员给他两个月时间。依据他练武的经验,武术不能天天练,一个人练习一到两天,一定要休息一天。这空出来的时间,能够保证肌肉重新生长。所以两个月的时间里,演员真正在练的只有30-40天,就已经能够掌握基本外形,打出好看的动作。

徐浩峰坦言,真正练武术不是像武侠小说中动不动就提及的“几十年功力”,武术行当里有句行话叫“拳无百日之功”,从字面意思看是练拳练了一百天,实际上在这期间有 1/3 的时间在休息、睡觉,经过60 -70 天功夫差不多就练成了,剩下的造化完全交给实战。

中国传统的技法都有相通之处,比如围棋,单论原理其实不难,一个人想要学会围棋,一周足矣,但是围棋的玄妙处都是在实战中激发出来的,一个棋手能否在学成之后,在实战中应对棋局的千变万化,便能教观棋者分辨出是天才还是庸才。

两个月的训练周期,只为训练成能上镜的骨架,至于演员能否领悟功夫的真正奥义,这不是他的责任,也不应该是电影镜头内必须发生的事情。

徐浩峰曾在书中或访谈中多次谈到“从心所欲不逾矩”,这似乎是他人生观和电影观的体现。这句孔子的老话本是“七十而从心所欲不逾矩”,徐浩峰却在远不到70的年纪就“早慧”地开始了自己的修炼。

如果单从字面解释,这七个字的意思大致为“在规则的范围内随心所欲的生活”,不过徐浩峰讲了一个孔子的故事,这个故事可能更接近这句话的原意:

“孔子周游列国的时候考察了很多地方的礼乐,在这个过程中他发现了一个现象:每个地方的礼乐都有继承、遗失甚至错误的部分。有些地方在继承的过程中失传了一些,不敢告诉外人,索性自己编了点放进去,形成了新的礼乐传统。不管以哪个地方的礼乐为标准,都会有相互矛盾的情况。

所以孔子下功夫考察了许多地方之后,得出结论:每个地方的礼乐标准都是‘以我为准’,就是在各自的继承、筛选、遗失、编造等等之后,定出一个自己标准,后代人就都随着这个标准继承。所以‘从心所欲不逾矩’的解释是‘礼乐按照我自己的标准来定’。”

自己的标准自己定。对于创作者来说,是相当迷人的一句话。

《刀背藏身》片场照

徐浩峰至今都保留着一种写作习惯,便是在他以现实主义为基底的故事中加入一点超现实元素。不过,他笔下出现过的超现实元素,都不是“不讲理的”,反而有据可查。

古时候的县志都会记载几桩本县内发生的离奇故事,这些事都是在上一代人的眼皮下发生的,却搞不清楚其中原由,最后都会被县志保留下来。所以徐浩峰在写作时,接续了县志的传统,喜欢在小说中留下一些有真实记载的怪事。

徐浩峰由此举了一例,他的二姥爷李仲轩的师父唐维禄,可以跑步追上火车。如今看来这自然是有“超能力”之人,但是有人考证当年的火车时速不快,停靠站也比较频繁,所以一个脚力强的练家子能“跑步追火车”倒也不是难以实现的事情。但是徐浩峰认为,有些事情说破了,便失去了某种味道,不如直接按着怪事写进书中,读来更有意思。

除了上述的写作习惯,谈到自己最得意的“从心所欲”之举,徐浩峰答道:“我创造出了天津武行的生态,为他们的行为规矩定下标准。不管文学还是影像,那里都是之前没有人到访过的地方。”

电影《师父》中,徐浩峰创造出了天津武行的生态

电影《师父》中,徐浩峰创造出了天津武行的生态

自2015年《师父》公映之后,影迷已经七年没在大银幕看到徐浩峰的电影新作。

每次翻看导演名下长长的待映片单,我们都知道他在等待,电影也在等待。

徐浩峰曾经在影评集《刀与星辰》的后记《莫听穿林打叶声》中写道:“别急着学什么,别急着当个能人,青春本就是用来浪费的。选择做个挣不到钱的人,选择过狼狈一些的生活……总有人来相依为命,总有急中生智的一天。”

无论如何,等待总会有结束的那一天,影迷们终会与徐浩峰导演在大银幕重逢。